悬崖上的楼市,繁荣时代结束了?

作者:风格纯粹,转自凤凰财知道(ID:icaizhidao)

前些日子,因为一线城市从紧的楼市限购政策,我从购买者的真实行为目的角度,提示了环一线城市房地产的风险。随着这种情绪的蔓延,二线城市的房地产也几乎整体热起来了,甚至部分三线城市也有热销的趋势。

我非常担忧,回想起股市中上证冲高到5178全年最高点,然后一路暴跌,中间经历了政府万亿资金至今深套的,甚至动用了警察抓人的疯狂救市,也最终无力挽回几乎崩盘的局面。这对迷信权力的人而言,我想是最好的一个警示。这一直是我反反复复警告的观点:中国房地产全面繁荣的时代结束了,进入了分化的时代。

这个分化时代的实质是:从城镇化,小城市化,到大城市化的阶段。

这篇文章,重点是从整个中国宏观经济,金融,货币政策的角度,来提示,我们今天楼市面临着的巨大风险,对很多区域而言,楼市站在了悬崖边上,几乎是最后的疯狂。一如2015年的中国股市。如果说2015年的中国股市是人造牛市,政府试图化解债务危机失败的话,今天的中国楼市,一线城市的从紧限购,导致的环一线城市房价大涨,二线城市跟进的暴涨,几乎是2015年中国股市的翻版,可以称作人造楼市繁荣。这是中国政府在楼市化解债务危机的另一次努力。这才是我非常不安的重要原因。

如果大家记住,2015年股市消灭了一批中产的话,这次楼市的疯狂消灭的是更大的一批,毕竟中国人配置在楼市的资产远远超过股市。

1)中国的宏观经济分析

a)我们是怎样发展经济的?

回顾历史是很有必要的:中国经济在经历了疯狂折腾的几十年后,几乎国民经济全面崩溃,这是我们改革开放的的面临的环境,也是最初的改革几乎毫无阻力,全面高歌猛进的本质原因。

整个上世纪八十年代,是中国经济和社会发展的黄金十年,在经济学上称为:帕累托最优。也就是每个人的资源获得都建立在别人不受损失的阶段。这也是经济社会全面走向正常化的标志。

进入到上个世纪90年代,以邓小平的南巡为标志,中国掀起了全面改革开放,以特区经济,发展乡镇企业,遍地开花的工业园区和各种开发区,以地方政府招商引资为标志,GDP这个概念被全面引进地方政府的考核为标志,以工业化为主导,这个时期,以农民受损,城镇繁荣为标志。如果大家有兴趣可以追寻那个时代的农民生活,是非常苦的,农业税很重。记得还有本书,上书朱镕基总理的,说农民很苦之类的。当时引起很多人的共鸣。这本书我没看过,是我研究中国经济史从文献中检索到的。

上个世纪90年代末,这种政府主导的工业化,全面产能过剩,国企亏损累累,整个中国银行业不良贷款达到两位数,技术上已经全部破产。所以,朱镕基主导了银行业的一系列的剥离不良贷款,成立四大资产管理公司,对接四大商业银行的坏账。引进外资改造中国的商业银行系统。对国企抓大放小,大规模的国企下岗,给企业甩包袱。

在全社会采取的战略是,医疗,教育,全面产业化的战略,财政甩包袱。尤其是98年取消住房分配制度,和分税制,为中国房地产今天的繁荣和地方政府的土地财政拉开了序幕。这个时期的代价是:城市尤其是国企工人,成为了最大的牺牲品。

进入到本世纪,以加入WTO为标志,我们享受了全面的WTO的红利,开始这本世纪十多年的经济辉煌,但又似乎走到了上个世纪90年代末的窘况,产能全面过剩,银行业坏账在经历了十多年垄断性发展后,坏账开始显现,经济连续下滑,体现在房地产上,鬼城遍布,在中国几乎找不出一个不过剩的领域。

我用尽可能短的文字,回顾了中国经济的历史。回顾中国经济的发展史,我们可以得出这样一个结论:国家强势主导经济发展的模式。经济好转的时候,国进民退。经济发展困难的时候,政府甩包袱,成本整个社会来承担。经济发展的目的是以有利于政府为目标。这也是中国工业化领先于城市化的原因。因为需要而让你城市化。这也是长期以来,投资是中国经济发展本质原动力的原因。也是为什么消费在中国对经济发展的贡献不是主导原因所在。

康德说:人是这个世界的目的。我们经济发展,以有利于政府的统治为目的。这也是长期以来,政府推行均衡化为目的的本质原因。如果遵从市场规律,以人的发展为目的,让人自由迁徙,那么有的地方政府可能根本存在不下去,譬如乡镇,农村这一级政府可能不需要存在。

政府的庞大官僚集团可能也不需要存在,因为政府的很多职能和官僚集团,是以介入具体的经济活动有了存在价值的。所以说,市场经济必然小政府。

政府介入具体的微观经济活动,各级地方政府的行为就具有了惊人的一致性,他们本来不是专业的商人,讲政治,统一行动,所以,这也是中国政府经济重复建设,各地经济结构几乎雷同的原因。也是任何一个行业,很快就产能过剩的原因。

所以,中国房地产最终也产能过剩,跟钢铁,水泥,电解铝,平板玻璃这些产能过剩,逻辑上是一脉相承的。毫不奇怪的。是工业化思维,在房地产上的结果。是计划经济思维,在城市化上追求区域均衡,不走大城市化道路的一脉相承的逻辑结果。跟所有的行业一样,追求计划,控制,以政府为本位的逻辑结果。这也是各个城市不仅仅产业雷同,城市规划也都几乎一样的本质原因。

投资!投资!投资!出口也是因为和为了投资!嗯,我们就是这样发展经济的。今天我们工业产能过剩,工业化远远超出全世界所有国家,名副其实在总量上全球第一,而城市化还没有完成,就是这种经济模式的必然结果,没什么好奇怪的。

b)我们的经济现在发生了什么?

中国经济全面产能过剩,大家早已知道了,上边也分析了产能过剩的原因。在这个背景下,中国政府提出了,经济结构升级,经济发展模式从要素驱动,投资驱动,到创新驱动的口号,还喊出了新常态,也就是承认经济发展的低速状态。但是,最近看到经济刺激政策不断,让我非常困惑,这就是面临这个体制像上述分析的中国经济惯性模式挑战遇到了阻力。知道问题的症结,而妥协的结果,具体原因就不方便猜测了。

2)中国的债务问题

中国这种以政府主导的经济发展模式,以要素驱动,投资驱动为根本特征的经济发展模式,我们看到了一个极具扩张的财政导向,经济学界对中国整体债务保守的估算数据,整体债务占GDP的比重达到250%。尤其是企业负债最高,达到160%,这在全球是最高的。2008年,在美国爆发的金融危机,其实学界公认这次危机的源头就是中国经济模式导致的。也就是爆发在美国,源头在中国,是中国这种扭曲的经济发展模式,对全球经济体的破坏。

我们本来可以利用那次机会进行经济改革,我们的选择是天量刺激。自2008年来,我们的财政赤字,每年都以GDP的1%增长,2009年财政赤字,猛增6倍,达到7782亿。赤字占GDP达到2.25%,但2009年后,尤其是本届政府执政后,从2013年开始,每年财政赤字都超过了2009年,今年财政赤字安排2.18万亿,债务率占GDP达到3%,这个数字是全球公认的警戒红线。

这只是中央政府。地方债务还不包括在内。企业债务全球安全的警戒线是50%,我们早已超过60%。这也是中央搞债转股的原因,在产能过剩的背景下,如此高的债务,企业别说还钱,连利息都还不起。但这样一搞,表面上银行资产负债表短期好看了,尽管失去了一点利息收入,但是减少了坏账拨备,这么一玩,短期皆大欢喜,可是这样,消耗了银行的资本金,只是把问题后延。企业也皆大欢喜,反正还不起钱。一个很简单的逻辑:银行做股东,企业的问题就好转了吗?今年就已经触及到3%这个债务红线,明年呢?还有多少空间?

所以,中央财政加杠杆,没有多少空间了,地方政府,企业都面临着去杠杆的阶段,毫无余地了。这也是前些日子,周小川说出了居民加杠杆的逻辑,想来想去,在结构调整,整体面临着去杠杆,但又想短期经济保持他们所谓的增长底线,这是唯一加杠杆的地方了。

3)中国经济的货币政策问题

先简单普及一下货币知识:现代的货币知识,不是普通人理解的钱是印出来的,货币的本质是信用创造出来的。现代的中央银行制度,钱的本质是央行和我们千千万万的企业和个人共同创造的。信贷创造了M2,我们到银行借钱,本质上我们就创造了M2,归还一笔贷款,我们就消灭了一笔M2。这就是现代金融的信用创造。所以,从这个意义上,中国这两年的房地产的天量信贷,不是很多人理解的货币蓄水池,而是货币的印钞机。这跟绝大多数人理解的是不一样的。这个道理本质上阐述了,为什么经济繁荣,很容易导致通胀的原因。因为经济繁荣,市场的借贷行为就多,M2就容易被创造出来。经济过热,M2就过多的被创造出来。

按照货币主义大师弗里德曼的理论,货币本身也是一种资产。市场经济的国家,货币政策往往也都是通过价格来传导的,这也就是我们在媒体上,常常见到的,全世界都盯住美联储是不是加息的原因。只有中国这样的国家,往往会频繁的使用存准率,等一系列的数量型调节工具。这个简单的道理就像楼市,全世界的房地产都是通过价格调节需求,只有我们通过限购调节一样荒唐。

回顾中国自1990年以来,中国的M2的增速达到80多倍,复合增长率达到惊人的18%,远超GDP的增速,自2008年来,全世界的新增M2大约接近2/3是中国贡献的。中国目前的M2是美国的2倍,日本的3倍,大约是整个美国+日本+欧洲的70%,真可谓是名副其实的货币大国。

这里面的原因除了我们这个经济体过于依赖间接融资。更多的一个原因,就是大量的国企,大量的僵尸企业存在,这些企业很多就是靠借新还旧,靠贷款活着。也是我们这个经济体过于依赖投资驱动逻辑结果。了解了中国经济驱动的模式,和我们的经济参与主体,就明白了:为什么一个货币大国,融资还这么贵呢?按照普通人的理解,货币大国,应该融资容易并且便宜啊,搞明白了我们的借款主体,就清楚了。这也是去年开始喊着清理僵尸企业的原因。这些低效的国企和大量的僵尸企业是中国经济沉重的负担。

从2014年11月到2015年10月不到一年的时间,央行先后降息6次,把基准利率从3%一路降到了1.5%,降息力度跟2008年金融危机一样,但利率更低。从去年2月到今年2月,降准6次,从20%下降到16.5%,幅度是3.5个点,而当年金融危机时,只降准了3次。幅度是1.5个点。当年金融危机时,人民币汇率是坚挺的,而这次直接触及了汇率,从2015年至现在,汇率贬值幅度已经超过4%。

这也是今年开始的蔬菜猪肉价格飞天的原因,而不是天气。但是货币政策可以这样一直创造下去吗?

如果这个世界上有一种货币政策可以避免危机,那就不存在经济危机了。货币宽松又不是什么技术含量的活。经济学上,货币政策长期而言对经济的影响是中性的,影响只是短期的,这也是美国2008年爆发金融危机时,美联储最早不救助雷曼兄弟的原因。从中国货币当局频繁的操作来看,我们事实上一直救助,从这个角度而言,其实,我们的经济体大多数时候,似乎一直处于金融危机之中。

4)我们可以得出什么结论?

中国的经济发展模式,中国的债务问题,中国的货币政策,都已经走到绝境上了,空间都不大了。最近这一年的货币政策,已经比08年金融危机时还激进了,货币宽松的结果,必然走向通缩。这也是媒体上有人说的通胀之后,必然通缩,这就是信用的扩张和收缩的逻辑。大家也看到去年开始的激进的货币政策导致资本并没有流向他们想当然的实体经济,也没有流向三四线城市的库存,资本反而追逐了一线城市的房地产的原因。

宽松的货币政策必然导致资本流向稀缺的资源,然后空转,并带动实体资本流出,最终触及汇率,引发资本外逃。有人说,中国是资本管制的国家,但大家忘记了中国是外贸依存度超过60%的经济体,去看看澳大利亚吧,中国的购房者已经把澳大利亚变成了房地产为支柱的经济体国家了。让澳大利亚成功走出了因铁矿石为主的大宗商品出口下滑而带来的经济下滑。这就是资本外逃的力量!

我们前些年花了几年的时间辛苦建立的人民币国际化为目的的离岸市场,为了保汇率,一夜间摧毁。这就是代价!

所以,按照普通人对货币的知识,因惧怕人民币废纸化,在一线城市更加严格的限购前提下,争先恐后在环一线城市周边,在部分二线城市买房,这个时间很快就会结束,一旦中国经济进入滞胀阶段,这个漫长的过程,比股市惨烈多了,尤其是在这些地方你还加了杠杆。这是我非常忧心的地方。

现在该到了把中国经济送上手术台的时刻了,应该承受这份痛苦。一个正常的国家的经济政策和货币政策是发挥这个经济体的要素增长率达到最优就可以了,而不是人为划定一条底线。这个简单的道理就像一个人赛跑,你把他的潜能发挥到最优就行了,而不是让他服用兴奋剂,伤害他的身体。如果这次继续刺激,大概率的事件是引发资本外逃。触及汇率制度。如果不刺激,那么我们需要漫长的时间来治愈中国经济体的余毒,进入非常长的调整过程。从哪个角度,你在环一线城市,和某些没有价值的二线城市的疯狂击鼓传花游戏,都是最终的买单人!不可能有任何例外!这是清晰看得见的逻辑。

5)中国经济的转型路径

有人说,中国的房地产是中国经济的发动机,这句话,我一向认为是胡扯。中国房地产从来不是中国经济的发动机,过去不是,现在不是,将来也永远不会是。而城市化是!中国经济真正的发动机是城市化!这种因聚集而提高的效率,因聚集而凝聚的创新和产业变革的力量,如果中国能现在选择正确的大城市话路径,放开限制,以民为本,选择大城市的路径,界定一个尊重现实的经济增长率,这才是在经济转型,在增长的前提下慢慢转型的路径。如果至今依然看不到这个清晰地逻辑,把房地产这个城市化的副产品想当然作为了经济的发动机,依然是一种增产能的战略。

这种大水漫灌的方式,可以毫不犹豫的回答:中国经济进入了滞胀阶段了!聪明的资金应该选择外逃!

无论从哪个角度,我都看见了这一波环一线城市,和部分二线城市的房地产热的风险。我深为担忧,我从任何一个角度都看不到这笔资金有任何赢得可能性。这是我看到的悲壮。2015年的股市暴跌,洗劫了一大批中产阶级。如果这一次的环一线城市和部分虚高的二线城市房价暴跌,那可是更大的一批中产者,一个没有中产的国家还有希望吗?

中国经济就像一个中毒极深的病人,越来越需要大量的药物刺激。不彻底找到病根,只是一味的刺激,早晚轰然倒地。房地产!没有正确城市化战略的房地产,就只是盖房子而已,这是最最传统的技术,一点技术含量都没有。如果一个国家靠盖房子就能发展经济,如果一个国家靠货币宽松就能发展经济,这个世界上还会有穷国吗?这是多么简单的道理。

改编一段童大焕老师当年被疯传的文字结束这篇五味杂陈写的文章:

疾病缠身的中国哟,请你慢些走,停下飞奔的脚步,等一等你的人民,等一等你的灵魂,等一等你的道德,等一等你的良知!不要把那些你们错误导致的库存,总想想办法加在人民身上。不要遇到问题,就眼睛制盯住人民的钱包。不要让经济走向无望的深渊,不要总让一代代人为你们愚蠢的错误牺牲。慢点走,我们的经济真的病了,让每一位公民都自由的迁徙,每一个生命都有自由和尊严,我们愿意背负起沉重的行囊,走向布满荆棘的他乡!

作者:风格纯粹,转自凤凰财知道(ID:icaizhidao)

一线城市房价要跌?国土部不答应!

来源:楼市参考(house0929) 作者:刘晓博

4月14日,国土资源部正式公布《国土资源“十三五”规划纲要》。对于超大城市、特大城市的楼市来说,这个文件送上了一份大礼。

在关于城镇化的一节里,“纲要”这样说:

引导城镇化建设向资源环境承载能力较高区域集聚,按组团式、串联式、卫星城市发展。用地计划向中小城市和特色小城镇倾斜,向发展潜力大、吸纳人口多的县城和重点镇倾斜,对超大和特大城市中心城区原则上不安排新增建设用地计划,促进大中小城市和小城镇协调发展。

这段话隐含了三个意思:

1,控制超大城市和特大城市的土地供应,尤其是中心区,原则上不安排新增建设用地了。

2,如果这些城市人多地少,怎么办?跳出去发展卫星城,把城市变成多组团,串联并联什么的。

3,继续增加部分三四线城市的土地供应。

应该说,国土部的这种土地供应策略是值得推敲的。对于房地产库存量已经很大的中小城市和特色小镇,增加土地供应量只能带来更大的资源浪费和库存问题。

而对于中心城市来说,控制土地供应量只能带来房价上涨。因为目前中国人的迁徙基本上是自由的,只有户籍制度保留了计划经济时代的烙印。北、上、深这类城市就是有吸引力,有巨大的发展机遇,政府无法强硬阻止外来人口流入。但对土地的供应,政府权力显得非常刚性,尤其是对中心城区的管控,这样将让北、上、深这类城市的住房供应矛盾更大,房价飙升的几率更高。

那么,什么是超大城市,什么是特大城市?根据2014年国务院发布的《关于调整城市规模划分标准的通知》,新标准将城市划分为五类七档,城区常住人口1000万以上的城市为超大城市;城区常住人口500至1000万为特大城市。中国的超大城市目前只有6个:北京、上海、天津、重庆、广州、深圳。

比较而言,上述土地政策肯定会在这6个城市得到更严格的执行,这固然可以降低这些城市中心区的人口密度,减轻交通拥堵,有利于改善空气质量,但必将抬高中心城区的房价,这是毋庸置疑的。

其实,中国应该承认“城镇化不可能均衡发展”这一观点和现状,推动大城市化,这样有利于节约资源,减少房地产库存。

附:香港楼市崩盘始末

作者:yevon_ou 资深地产投资人

来源:凤凰财知道

上

香港房价最低谷,也就跌到1995年的价格,Over

一、郁金香泡沫

2000年,有一个古怪的德国老头Peter Garber,突然心血来潮。决定去考察一些著名的历史事件来源与出处。

细究的结果让人大吃一惊,以最为著名的荷兰郁金香狂热而言(1634~1637)。该事件常作为典型案例,告诫人们不要投资冲动,避免于追涨杀跌投机性市场。

综合所有的郁金香故事,辗转抄录,但最早的起源,都来源于1929年再版的一本回忆录《荷兰往事》,由股神巴鲁克作序。当时因为股灾不久,投资人亲历悲剧始末,所以对书强烈共鸣。

而这本回忆录,最初是由苏格兰律师兼诗人,查尔斯·马克,在1841年将十一则投资往事集合成书。名为《回忆录》。1850年再版,并改名《公众的幻想与疯狂的公众》,畅销一时。值得注意的是,这是本故事书!

再之前的追溯,是荷兰政府在18世纪印刷的一本基督教单行宣传册《贪心不足与实话实说》。当然,这是一本追求“新闻导向”的小册子。

德国教授继续追踪下去。发现所谓的“郁金香花茎”,其实有很多种,从最贵的100万美元一支,到最便宜的1美元一枝,种类繁多。如果将最贵和最便宜的品种混合在一起,自然得出了崩溃1000000倍的结论。

事实上,早从14世纪起,欧洲荷兰,比利时,德国,奥地利等宫廷贵族,就喜欢用鲜花装饰衣料。上流社会的贵妇人,用郁金香花瓣打扮衣物或者帽子,在当时是很平常的一种举动。

2001年,阿姆斯特丹,鲜花拍卖市场,一株非常罕见的郁金香花球,成功地拍出了60万英镑的天价。这样的价钱,可以在全世界任何一个地方,买一幢顶级别墅。

传说中的1633~1637年,郁金香价格从几十荷兰盾飚升至万余荷兰盾。荷兰盾是金币,50盾大约含有1盎司黄金,按今日排价,折合8万美金。对于当时的公爵侯爵夫人来说,这仍只是一瓶香水的价格。

Peter Garber考证了大量的历史资料,最后写下了《泡沫的秘密——早期金融狂热的基本原理》一书。由MIT Press出版。

这个故事告诉我们的教训是,不要盲信传统,其实很多事纯属以讹传讹。

二、香港楼市泡沫

2001年,当我们刚踏入这行时,我们听说得最多的是“楼市泡沫”。

几乎所有的舆论媒体,厌厌不休地向我们教育“日本房地产泡沫”“香港房地产泡沫”。日本房地产怎么崩盘的,香港房地产大跌七成。当年的荷兰郁金香泡沫啊,老吓人呢,我告诉你。

当然,很多年以前你没有被唬住。在炒楼的这一条道路上走了下去,然后房价翻了十几倍。

随着见识阅历的增长,我们渐渐地知道了身边存在一种空气叫做“毒教育”。

“毒教育”的意思,当你还在懵懂无知的时候,直接把你带到沟里去。直接把你洗蠢掉,把你三观洗掉。

以致于许多人20岁之后,并不知道自己生活在一个Matrix谎言时空之中。意识到“幻相”是最关键的一步,所有的觉悟均由怀疑开始。

我们的一个怀疑,“到底有没有香港房地产崩盘”。

荷兰的郁金香故事,我们现在知道是假的。是一个基督教修士会捏造出来的“净化风气”宗教宣传小册子。

而香港房地产崩盘呢,到底是不是跌了70%?

三、香港楼市泡沫

* 首先申明一下,20年前本人亦未入行。只能追求大致精准。下同。

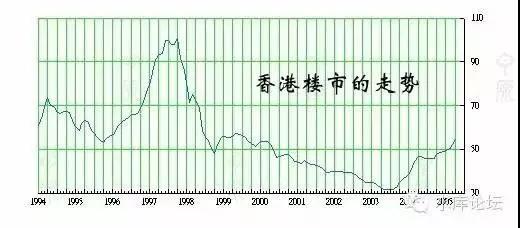

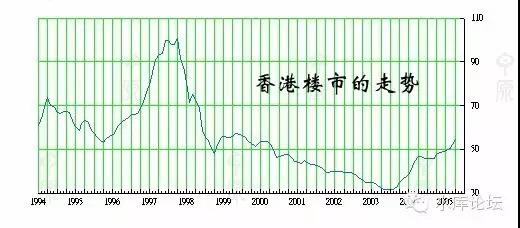

香港的房地产,从1960年开始起飞。如果从“起步价”开始计算,则一共大概升了200倍。你将它平摊到56年的时间中,平均每一年正好涨约10%

但是,毫无疑问的一件事。一般认为1991~1997这六年中,楼市升得特别厉害,大概升了四倍。或每年25%

事情的真正高潮,发生在1995年。仅仅最后的十八个月,楼价就升了+50%

1995年,英国人大肆抛售在香港的资产,并形成一个向下缺口(如图)。英资怡和,置地,太古,嘉道理家族,大规模抛出手中核心资产,渡海西游。

而这些资产谁在接手呢。华人大亨接了一部分,更多的是有很多“红筹”在接。

当时,出于“天朝”形象,以及一贯的要面子传统。1995年红筹大肆托盘,接了英国人不少工商铺大厦。并给市场留下深深的“土豪”印象。

随着97临近,市场开始狂热。香港人的口号是什么呢,“大陆一定会接盘的”。

不要怀疑,这句话你们的确没在任何中国媒体上听见过。

于是香港人拼命地炒高楼价,熊心豹子胆。当时最著名的是沿着九铁沿线,矗立着一幢幢“省长楼”联排别墅。约一千多万/套(97物价)。

市场传言,中国有31个省,每个省都有十几个省级干部。每个干部都要在香港置一套别墅。这是数不清的需求。

我们知道,香港在1995~1997,是一个急剧上升的曲线。涨幅接近+50%

你甚至可以换一句话说,“香港楼市之后的跌幅,都是1995~1997二年内涨出来的”。

四、三个70%

70% * 70% * 70% = 33%

香港楼市从顶峰下跌到最低处,大约跌剩三成。按照我个人粗浅的看法,他大致可以划为三波。每一波都是七折,跌去-30%

当然,香港不是我的主场。谈上海楼市我能确信100%符合历史,香港毕竟隔远了一层。若有更专业大师,轻打勿拍。

三个30%,“CEO 30%”+“暴涨30%”+“真跌30%”

它楼市中的第一个-30%,是CEO盘-30%。

我们知道,所有的楼盘,并非同步同涨同跌。楼盘之中,本身有笋盘有洼地,也有CEO盘和严重高估的陷阱。

香港的第一个-30%,是CEO盘跌30%

市场并非完美协和。尤其是大势急升的时候,会有一些区域一些板块“炒风”特别炽盛。这些板块和楼盘,或许是KFS特别擅长炒作搞话题,或许是目标人群特别无理性,或许是外来人口刚需急。

我们综观香港1997下跌,发现跌得最狠的是“伪豪宅”。具体的定义是:新晋社区想要开发成高档住宅区但又未完工尚未被市场接受的原有烂泥地郊区。譬如当时九龙塘,石硖尾,东涌,乃至深水湾都跌幅十分严重。这些区域以新盘为主,人口填入。本身的凝聚力不强。

而到了1998~1999下跌第一年,KFS集体“劈价抢跑道”,一手盘最多的地方又是受害重灾区。

另外一个方面,“学区房”跌幅也十分严重。1997.6月最著名的一件事,就是有豪客坐直升机睇楼,全港轰动。“何文田”卖22000/尺。其结果自然是跌得惨不忍睹。

五、第二个-30%

第二个-30%,是抹去了“去年的涨幅”。

我们知道,56年平均,香港算大牛市了,年均涨幅不过10%。

而1996~1997最后一年,受“红筹托市”的感染。仅仅最后一年就涨了约+50%。其中,普通的大盘大势仅涨了约30%,还有30%是特别的“明星爆炒盘”额外涨上去的。也就是部分盘涨了60~70%.

楼市下跌的第二个-30%,是把这一段涨幅摸去。我们看回第一张图。

我们可以看见,1995年的这一个价格,形成了一个明显的“底部”,或者称之为箱体。也就是1995年的价格,原本是经过充分换手,市场充分接纳,是“夯实”的。

所以我们看图中这个图形,他从1995~1997是“急升”。但是1997~1999是“急跌”。

急跌的时候,怎么升上去就怎么跌下来,图形几乎是完全对称的。

可是到了1995=1999的这个价格平台,他就跌不下去了。就获得了喘息。因为这个价位是有“支撑位”的。是经过充分换手市场比较接受的。所以在这个位置足足盘了二年。

六、第三个30%

从2001年开始,市场终于开始破位。跌掉了第三个-30%。

这第三个-30%,是“真跌”。

因为从1997~2001,市场已经阴跌了四年。人气和野望低迷之至。终于是会有人“熬不住”,撑不住的。

从2001年开始,逐渐有一些资金链崩裂,或者对前途极度悲观的人士,开始按照“亏本价”抛售手中房产。并形成了一个破位下跌走势。

这个走势的最大下跌大约是-30%。持续的时间大约是二年。

这一段是真跌。真刀割肉。

七、分析与解读

如果你是一名房东。你每天晚上都睡不好觉。你每天思索三个问题

“吃早饭的时候房价会不会下跌”。

“吃午饭的时候房价会不会下跌”

“吃晚饭的时候房价会不会下跌”。

好了,那我现在反过来问你几个问题。

问题一,你是买在传统成熟地段,还是“新兴”开发地段。你是买的二手老破旧,还是一手CEO。

如果你的回答是“新兴”地段。好比6W的唐镇,7W的张江,6W的森兰。买的又是仁恒,万科,绿地之类磨刀杀粉KFS。则你很有可能是“CEO盘”的牺牲者。你很有可能会比别人多跌一个-30%.

而如果你回答7W买的小陆家嘴。恭喜你,你过去本关了。

问题二,你是在2015.10之前买的,还是2016.02之后买的。

众所周知,2015.10~2016.02是一场+50%的巨型涨幅。当然,我并不是说这是我们的最后一个涨幅。

但是,套入到“三个70%”理论中去。如果你是大涨之后刚刚买入的“高位接盘”,则你会比别人多一个-30%的危险。

如果你不是顶峰买入的,恭喜你,第二关你也过去了。

问题三,如果回撤-30%,你能扛二年么。

如果问题一,问题二都难不倒你。则你的风险应该说已经不大了。

我们可以认为,房地产市场,最大的回撤大约可能估计或许妹比不超过-30%。

房东并不愿意劈价卖。

最寒冷的严冬,也不过下跌-30%,持续的时间约二年。

此后就逐步回升。而且回升的速度还不慢。跌下来用了六年,升上去也只用了六年。连泡带沫全都还给你。

下

真正让人印象深刻的,反而是跌下来之后“既得利益集团”的嘴脸。

一、负资产

1997~2003,香港楼市最低潮时,他大概产生了106000名“负资产”人群。按照香港240万套房产,占总人口的5%。

这些人是怎样产生的呢。在房地产市场,要形成“负资产”其实殊为不易。

首先你要在市场最狂热的时候冲进去,而且要买那种“严重高估”的盘,一般情况下是一手CEO。其次你首付要足够低,香港允许“二按”。首付5%,贷款可贷95%。

那么,你反过来想一想,什么样的人,会在“最狂热的时候,用最小的首付买入一手CEO盘呢”。一般只有二种答案:

重度投机者

菜鸟

2002年时去香港公司考察内务,听取述职。有一个司机叫做阿伟。40岁的夫妻俩,没有孩子养了条狗。

“我为什么不养孩子呢。因为生了孩子他也买不起房子,不如别让他生下来受苦。”

“我一直忍忍忍等等等,到97实在熬不住了。没想到就接了最后一棒”。

“先生你让我怎样加班,怎样骂人发脾气都可以。我只求你不要把我炒鱿鱼,否则我就真的没有活路了”。

在我们看来,这种劳动人民司机就属于“菜鸟”类型的。当他最终冲进去时,他却完全不懂选筹。以至于买了贵货。

买楼这种事,当然是要买着买着,久病成医才能攒经验值。

老兵和新兵绝对不是同一类生物。

你弱你有理啊。

二、你弱你有理

在我们看来,认赌服输。看错了走势,只能怨你自己“学艺不精”。

但是后来事实的走向,远远超乎大陆人上海人的想象。

“负资产者受到了普遍的同情”。如果我们说今天Donald Trump川普在美国和“政治正确”作殊死搏斗的话;

那么当时在2000年的香港,“负资产者”就是绝对的政治正确。

几乎所有的政治团体,都对“负资产者”表示同情。几乎任何一个民意“立法会”议员,一开口就是要解决负资产问题。

尤其当1998.11发生了第一例“烧炭”[1] 事件。白左圣母心被彻底击碎了。苹果日报的标题是“惨,惨,惨,惨,惨”。小白左婊们一边流着眼泪,一边发誓让这样的惨剧再也不要发生。

这些事情的合力是什么。合力就是“救市”成了绝对绝对政治正确的事情。

当中国傻空还在为“调控降房价”欢呼之时,他们其实也正在掘自己的坟墓。

政府干预,请走得越远越好。

三、救市

1997年金融风暴一发生,那群家伙就希冀“联系汇率”被击溃取消。

很多人不明白“联汇”的意义是什么。联系汇率的意思,就是港府失去了“印钞权”。

本来楼市崩溃,对于政府及政治特权群体而言,只要我开动印钞机,把港币印成日元,韩元,津巴布韦元。哪一个价格位稳定不住。无论10W,8W单价都小菜一碟。

可惜当时的香港政府还是有一点操守的。坚决拒绝了房东们的要挟。

于是就爆发了2003.07.01的“大游绗”。董伯伯站在中环城楼上,面如土色。

大游绗的目标是什么,目标就是中产们反对“楼价下跌”。

董伯伯当时搞了“八万五”。他的心思是好的,97时香港楼价已是全球第一高。过高的楼价并无好处,而且也削弱香港长远竞争力。既然已经回归了,“中英联合声明”中大陆提出的50公顷用地限制自然作废。

都是亲爹政府了,董伯伯好不容易申请了扩大供地。

在7月1日的那一天,董伯伯心里悔啊。我想他是把肠子都悔青了。

“别看游绗有50W人口,我的八万五政策可是惠及了500W底层市民”。

“屌丝,屌丝人呢”。

“屌丝,屌丝人呢。我为你们谋取了地价下跌。现在你们倒是跳出来为我说句话啊”。

“屌丝们出来,我为你们降了房价地价。现在我需要你们的声音和帮助”。

屌丝们没有出来。那些受了“八万五”恩惠的人,没有一个跳出来,为董伯伯说二句话。在他最脆弱的时候,没有一个“楼价下跌”受益者跳出来为董辩护。

屌丝,它就不配让你待他太好。

屌丝,就活该生活在政治生物链最底层。

因为屌丝只有自私和贪婪,而丝毫都不懂感恩。

四、孙九招

事情后来的发展结果呢,董伯伯以“健康原因”黯然下台。

后来人接位。整个政治生态已经看得很清楚了,什么能做,什么不能做。哪些人可以得罪,哪些人不可以得罪。

有兴趣的人,可以去搜一下“孙九招”。指的是当时“房屋及规划地政局”局长孙明扬。

政治风向明确之后,他一开始是“孙一招”,收紧土地供应。后来则扩展到“孙九招”,包括土地房屋地铁基建的全面收紧。

当“房东阶层”发起疯来,那真是极其可怕的。

严格地说,香港2003~2005年那一段时间,根本就没有供地。土地供给量为零。人为地制造了一段大冰河期。

长期以来,香港每年的新建都在45000套左右。董建华所谓“八万五”,也不过五万私营,三万公营。

可是近年香港供应逐渐衰弱,最近二年甚至都徘徊在15000套的水准。这样香港年轻人才是真的“买不起楼”“买不到楼”。

供应为什么会下降,是因为各大KFS手中“土地储备”在下降。土地储备下降,是因为之前有一段非常漫长的“冰河期”。

五、房东凶猛

我们可以复盘一下香港1997“楼崩”之后发生的事。下半场才是真正精彩之处。

当房价下跌时,房东阶层才作为一个“政治庞然大物”浮出水面。

房东迅速地获得了“政治正确”权。

政府连轻微的几十例“烧炭自杀”都承受不起。

很多人或许还不体会“政治正确”这个词有多凶猛。

如果你了解当年这段历史的话,香港房东们的要求,基本是“100%回到九七巅峰原价”。100%,只有100%回到,才能消灭负资产。才能让有产阶级满意。

这是一个非常没有道理的要求。

因为97的房价,根本就是“急升”的。这是非常虚的。根本没有经过充分的换手和市场承认。

打个比方,2016.4月上海楼市目前价位,大致是8/5/4格局。

可是回归前最后一段时间,1997升旗前的最后六个月。他就从8W,一口气拉到了20W。廿万一平米,相对于工资或者物价,就是这个比例。

然后这个价格是肯定站不住的。明显的违反了价值原理。

他肯定要跌下来,经过三个70%,最后20->14->10->7,最后跌到了内环六七万的样子。其实这还是一个很合理的数字。并不算贱卖的数字。

可是“房东”阶层已经坐不住了。整个社会价值,舆论导向,政府态度,已经极大地偏向了同情怜悯房东。

相应地18W,19W冲进去的那些菜鸟,会套牢一批人。会形成负资产。

负资产在政治上,简直就象残疾黑人同性恋一样,是“无敌铁金刚”。

然后你再在负资产的倒霉鬼里面,选出大约0.5%的人,让他们“烧炭”。

于是圣母婊少女心顿时被感动得不行了,尤其遇见几例带小孩冚家铲的。照片一发,简直横扫大杀器啊。

所以房价一定要“救市”。救市的目标,不是要恢复合理价。而是要恢复“最高价”。

中国人的国民性,想象力不足,而坚毅不拔。

一旦20W这个价格被“刷”出来,他们就会说6W的价格是打了三折。而以20作为政治奋斗目标。而丝毫不管公平与正义。

六、求仁得仁

| 1991 | 1995 | 1997 | 2003 | 2016 |

价格 | 25 | 60 | 100 | 35 | 160 |

持有到今 | 7.7% | 4.8% | 2.5% | 12.4% |

|

按照官方的数字,香港房价在2012年正式回复97高点。到了目前2016年,价格大约是160%

上表列出了你从1991,1995,1997,2003几个关键节点,如果你“买入---持有”。

经过了十年浪潮,笑看风云,最后获得的复合回报是多少。

按照这个价格,你几乎可以说“炒楼永不败”。哪怕将香港经济扭曲扭曲再扭曲。

因为有一个巨大的可怕的“房东阶层”。

我实在没有勇气和这股政治力量对抗。

[1] 死者是一名中年妇女。化学功底深厚纯原创发明。在《完全自杀手册》http://baike.baidu.com/subview/656343/5129253.htm中没有摘录,被考证为全球第一例。

[2] 上一篇《香港楼市崩盘始末(上)》中,郁金香的部分引自于包宗华老师2004年文献。特此声明。

本文转载自网络,若文章涉及版权问题,敬请原作者联系我们。